Publication 2023 : un des ouvrages

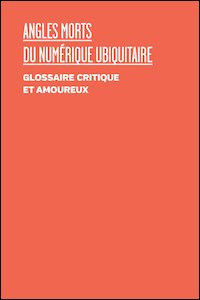

ANGLES MORTS DU NUMÉRIQUE UBIQUITAIRE

UN GLOSSAIRE CRITIQUE ET AMOUREUX

Yves CITTON, Marie LECHNER, Anthony MASURE (dir.)

145 entrées pour explorer les non-dits des nouvelles technologies, intelligences artificielles et autres aspects du numérique, d'algolittérature et asservissement machinique à viralité en passant par le capitalisme de plateforme, l'évangélisme technologique, le glitch-féminisme, le médiactivisme et la technopolice.

Si le numérique est désormais ubiquitaire, s'il s'infiltre partout — pour nous connecter, nous assister, nous augmenter, nous surveiller — quels sont les angles morts de ce regard dont le centre est partout et la circonférence nulle part ? C'est à cette question qu'essaient de répondre les 145 entrées et la vingtaine de contributeurs de ce glossaire. On y trouvera des expressions-clés, familières ou inattendues, des réflexions originales et des synthèses pédagogiques sur les profondes ambivalences dont ces angles morts sont le lieu. Ces zones d'ombre marquent en effet à la fois des limites et des lacunes des meilleurs efforts de programmation, condamnant certaines réalités à rester exclues de ce qui (se) compte dans notre monde numérisé. Ces angles morts constituent du même coup de précieuses zones d'opacité, qui sont parfois à défendre comme autant de marges de liberté.

C'est pour nous permettre de mieux naviguer parmi ces ambivalences que cet ouvrage propose quelques éléments d'un vocabulaire commun du numérique ubiquitaire. Il se veut critique, parce que les formes prises par les exploitations actuelles du numérique sont souvent inquiétantes et demandent à être restructurées. Il se dit amoureux pour renouer avec une veine d'espoirs et d'émerveillements devant les potentiels d'émancipation et d'intelligence collectives dont reste porteuse la computation.

Ouvrage issu d'un colloque de Cerisy (2020) [en savoir plus]

Disponible à Cerisy aux Amis de Pontigny-Cerisy [n°662]

Éditeur : Éditions EUR ArTeC / Les presses du réel

Collection : La Grande Collection ArTeC, n°8

ISBN : 978-2-37896-359-0

Nombre de pages : 400 p.

Illustrations : N & B

Prix public : 24,00 €

Année d'édition : 2023

Ambivalence, Angles morts, Automation/collaboration, Big data, Computation, Design, Facteur humain, Intelligence artificielle, Limites de la programmation, Média, Numérique ubiquitaire, Réseau, Sobriété numérique, Subjectivités, Surveillance, Traduction, Viralité

CONTRIBUTEURS ET CONTRIBUTRICES

Sénamé Koffi Agbodjinou, Sylvain Allemand, Anaïs Berck, Margo Bernelin, Olivier Bosson, Angelica Ceccato, Yves Citton, Flavia Criscione, Roch Delannay, Allan Deneuville, Disnovation.org, Fabrice Flipo, Kenza Gharbi, Vladan Joler, Francis Jutand, Raphaël Languillon-Aussel, Marie Lechner, Olivier Lecointe, Alban Leveau-Vallier, Anthony Masure, Manon Ménard, Vanessa Nurock, Ernesto Oroza, Saul Pandelakis, Marie-Hélène Parizeau, Adrien Péquignot, Myrtille Picaud, François Pichault, Samuel Szoniecky, Félix Tréguer, Justinien Tribillon

SOMMAIRE

A

Abstraction

Acceptabilité

Algolittérature

Algotaylorisme

Analogique

Apeirogon

API

Apophénie

Architecture de choix

Asservissement machinique

Automation versus collaboration

Avance de confiance

B

Base de données

Biais d'automation

Biais de confirmation

Biais de discrimination

Bienveillance

Boîte noire

Bossware

Bulle de filtres

Bureaucratie sans fonctionnaires

C

Capitalisme de plateforme ou capitalisme de surveillance

Château

Classe polliniste

Classe vectorialiste

Clavier

Cognitariat

Cognition synthétique

Colloque de Cerisy

Colonat

Combinateur

Communs

Comportementalisme machinique

Comptabilité en partie triple

Computation

Computation à l'échelle planétaire

Computer Grrrls

Confiance et éthique

Connexion versus conjonction

Copier-coller

Copy-far-left

Ctrl & Echap

D

Dashboard

Data/données/prises

Département de la Manche

Design des angles morts

Désobéissance technologique

Dévisagement de l'ennemi et conspirationnisme

Dictature de la commodité

Digitalisation et doigté

Dronification

Durcissement du software

E

Effet de réseau/Économie de réseau

Effet-rebond

Elaine Herzberg

Embrayeur de violence

Entreprécariat

Esclave énergétique

Espace/code (versus espace codé)

Essentialisme

Éthique by design

Évangélisme technologique

Exclusion numérique

Extractivisme attentionnel

Extractivisme (le nouvel)

F

Facteur humain

Fiction de responsabilité

Fonctionnaires

G

Gestes

Glitch-féminisme

Gouvernance algorithmique

Greenternet

H

Habituation médiale

Health Data Hub

Hétéromation

Horizon fuyant

Humanectomie

Humour

I

Image-représentation versus image-transaction

Imaginaires du numérique

Immédiacie, immédiateté, instantanéité

Implant

Inclusion des plus-qu'humains

Incomputable

Inconscient technologique

Individualisation assurancielle

Infrastructure

Inquisitorialité

Intelligence artificielle

Intelligence végétale

Interopérabilité

Intime

Intuition

Irréversibilités

J

Justice numérique immanente

L

Law rules code

Lock-in/monopole radical

Logistique

M

Maintenance, préservation

Mandat de smartness

Marronnage numérique

Médiactivisme, médihacktivisme, médias tactiques, médianarchisme

Métamédias

Métaréalisme

Mot-clé

Myopie de l'IA

N

Neurodiversité numérique

Numérisation

O

Obligation de chiffrage de trajectoire visée

P

Paradoxe des compétences

Paranoïa

Peak data

Planification

Poids écologique du numérique

Protection ou circulation

Q

Quarantaine

Quatre replis de médialité

Queeriser le numérique ?

R

Radicalisations

Real name policy

Récursivité

Reféodalisation d'Internet

Relation humain-machine

Réseau

S

Septième génération

Smart city

Smartness

Sobriété numérique

Socialisation numérique

Sousveillance

Stack

Synhapticon

Système versus enchevêtrement

T

Techno-cocon

Techno-féodalisme

Technopolice

Transition énergétique

Transparence

Tuyaux & Tableaux

U

Ubiquitaire

Un pour cent opposable

V

Validisme numérique

Vigile de Leroy Merlin

Viralité

Voir comme un réseau, penser comme une assemblée