RÉSUMÉS & BIO-BIBLIOGRAPHIES :

Julie ANSELMINI : Peindre l'Invisible : spiritualisme et matière dans la critique d'art du XIXe siècle

À partir des années 1850, le réalisme s'impose en peinture et de jeunes artistes suscitent autant de curiosité que de scandale : on songe à celui provoqué par l'Olympia de Manet, ou par L'Origine du monde de Courbet. La critique d'art est une arène privilégiée des débats qui font rage ; s'y orchestrent des réflexions et interrogations où s'opposent spiritualisme et matérialisme, et où se posent ces questions lancinantes : comment la matière, et la matière peinte particulièrement, peut-elle laisser transparaître et exprimer l'Invisible ? En ce XIXe siècle de plus en plus positiviste, où souffle encore l'Esprit ? Une botte de carottes, peinte avec génie, peut-elle en être le réceptacle ? Nous explorerons ces débats et questionnements chez quelques grands écrivains-critiques d'art de la période tels que Baudelaire et Gautier.

Julie Anselmini est professeure de littérature française du XIXe siècle à l'université de Caen Normandie. Elle est spécialiste de Dumas, à qui elle a consacré plusieurs ouvrages. Elle s'intéresse plus largement aux liens entre presse et littérature, aux relations entre littérature et critique ainsi qu'aux hiérarchies structurant l'univers culturel. Ses derniers ouvrages : J. Anselmini, L'Écrivain-critique au XIXe siècle. Dumas, Gautier, Barbey d'Aurevilly, Presses universitaires de Liège, 2022 ; J. Anselmini et Ch. Massol (dir.), Écritures et discours populaires. Nouveaux regards, Grenoble, UGA Éditions, 2023.

Yann CALVET : Le cinéma, voilement et dévoilement

Dans Vampyr (1932), un film sorti à l'aube du parlant, Carl Th. Dreyer et son opérateur Rudolf Maté, font une utilisation très particulière de la lumière et de l'image. Un faux jour s'étant glissé dans la caméra, à cause d'une erreur technique, au cours des premières prises de vue du film, les images, après tirage de la pellicule, étaient floues et grisâtres. Ce travail particulier sur l'image voilée crée un "lien" entre tous les points de l'espace et permet aussi d'exprimer, selon la parabole des Corinthiens (1 Co 13), dans la forme même du film, l'idée du miroir (l'écran de cinéma) dans lequel nous voyons de façon confuse. Au moment de son invention pourtant, ce qui fascine les premiers spectateurs devant la projection par exemple du Repas de bébé (Lumière, 1895), ce qui retient leur attention, ce n'est pas la scène principale à l'avant plan mais un détail insignifiant entraperçu à l'arrière-plan : "Les feuilles bougent !". Le cinématographe donne ainsi au premier spectateur un formidable sentiment de réalité, dévoilant le rapport secret entre les êtres et les choses, pour reprendre une formule de Jean Epstein. Voilement et dévoilement semblent donc être les modalités contradictoires et pourtant complémentaires du pouvoir de représentation du cinématographe. Cette communication s'interrogera, à partir des spéculations philosophiques et poétiques du XIXe sur le voile d'Isis, sur cette figure/image du voile qui permet de penser l'articulation du visible et de l'invisible dans l'herméneutique du symbole au cinéma.

Yann Calvet est MCF en études cinématographiques à l'université de Caen Normandie et directeur de l'UFR "Humanités et Sciences Sociales". Il a publié différents ouvrages : Les cinéastes du Diable (2024) ; Jean Grémillon et les quatre Éléments, Colloque de Cerisy, aux Presses universitaires du Septentrion en collaboration avec Philippe Roger (2019) ; Cinéma, imaginaire, ésotérisme : Murnau, Dreyer, Tourneur, Lewin chez L'Harmattan (2003)… Fondateur et rédacteur en chef adjoint de la revue Eclipses, il a coordonné plusieurs numéros sur F.F. Coppola, Gus Van Sant, M. Cimino, H. Miyazaki, Tim Burton, les frères Coen, David Fincher, Michael Powell, John Boorman, Wim Wenders, Christopher Nolan, M. Night Shyamalan, Abbas Kiarostami, Philippe Faucon, Bong Joon Ho, Paul-Thomas Anderson, Clint Eastwood… Il collabore aussi à de nombreuses publications (Double Jeu, CinémAction, Contrebande, Positif…) tout en continuant ses recherches sur les rapports entre le cinéma, l'imaginaire et les mythes.

José MOURE : Puissances de l'invisible dans les fictions pré-cinématographiques de la fin du XIXe siècle

À la fin XIXe siècle, avant l'avènement du Cinématographe des frères Lumière, plusieurs fictions pré-cinématographiques mettent en récit le rêve d'une extension du domaine du visible que semblent pouvoir réaliser les machines. Anticipant ou relayant les inventions en cours et les pouvoirs d'appareils capables de recréer la vie, d'abolir les distances, de vaincre l'absence, de voyager dans le temps et de conquérir l'ubiquité, elles inventent les scénarios d'un futur parfois très proche qui font de l'optique et de ses techniques l'instrument d'une littérature fantastique où se manifeste et s'affirme la toute puissance du voir. À travers l'étude de récits fantastiques ou d'anticipation mettant en scène des machines de vision, il s'agira de questionner l'imaginaire pré-cinématographiques d'un XIXe siècle finissant qui, entre messianisme scientifique et utopies fantasmagoriques, a vu se déplacer et se reconfigurer les frontières entre le visible et l'invisible.

José Moure est professeur en études cinématographiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est notamment, avec Daniel Banda, l'auteur des anthologies : Charlot : histoire d'un mythe (Flammarion, 2013) ; Avant le cinéma : l'œil et l'image (Armand Colin, 2012) ; Le cinéma : l'art d'une civilisation – 1920-1960 (Flammarion, 2011) ; Le cinéma, naissance d'un art – 1895-1920 (Flammarion, 2008). Il a récemment publié : Histoire vagabonde du cinéma (avec Vincent Amiel, Vendémiaires, 2020) et Aux commencements du cinéma (collection "Épures", Presses universitaires de Rennes, 2023).

Jérémie ALLIET : "Je ne le verrai plus", une litote dix-neuviémiste ?

Cette communication porte sur l'usage dans le discours romanesque du XIXe siècle, de l'expression "je ne le/la verrai plus" et ses dérivés. On remarque en effet un usage assez rare du verbe "voir" dans son sens affectif, qui permet de présenter un corpus d'occurrences remarquable. À l'étude de ce corpus (Balzac, Hugo, Stendhal, Zola, parmi d'autres), on observe que l'expression "je ne le verrai plus" s'impose comme une réelle litote au XIXe siècle, liée à l'impossibilité non seulement de la rencontre (due à la mort ou à la rupture), mais aussi de l'expression de la relation (relation incestueuse, homosexuelle, inconvenante). Ces expressions invitent à interroger la valeur de la métaphore de la vision (est-elle un stéréotype propre à une certaine représentation clichée de la relation au XIXe siècle ? une gelstalt expérientielle renvoyant à une réalité concrète ?) ; la sémantique de la forme verbale (comment le verbe voir s'impose-t-il comme moteur d'une vision intérieure, d'une étude introspective ?) ; l'opérativité de la formule dans la diégèse (que fait le "je ne le verrai plus" au personnage invisibilisé ? Le lecteur a-t-il encore le privilège de "voir" cet invisible ?).

Docteur en littérature française, Jérémie Alliet a soutenu une thèse sur l'intériorité du personnage balzacien (1842-1848) sous la direction d'Eric Bordas. Il travaille actuellement sur les rapports entre le personnage et la narration, l'expression de l'intimité en régime romanesque et l'ontologie fictionnelle.

Pascale AURAIX-JONCHIÈRE : Barbey d'Aurevilly et la poétique de l'invisible

Convaincu qu'une transcendance double le réel, Barbey est particulièrement sensible aux traces du surnaturel dans le quotidien. La présence de l'invisible — que l'on pourrait dès lors considérer comme une catégorie esthétique à part entière, est l'une des manifestations scripturales de ce principe. Procédant d'un constat de l'illisibilité des signes tangibles, notre objectif est de questionner formes et enjeux de cet invisible dans les fictions narratives, sous la double espèce de la spectralité et de l'innommable. Notre hypothèse est que trois romans : L'Ensorcelée, Un prêtre marié et Une histoire sans nom, correspondent à trois étapes d'une poétique dont les enjeux évoluent et se précisent.

Pascale Auraix-Jonchière a consacré sa thèse à "La mythologie de Barbey d'Aurevilly", publiée chez Nizet en 1997 sous le titre L'Unité impossible. Professeure à l'université Clermont Auvergne, elle a édité les poèmes de Barbey d'Aurevilly ("Un palais dans un labyrinthe", Champion, 2000) et publié Barbey d'Aurevilly et l'écriture, formes et signes aux Lettres Modernes Minard en 2011. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages consacrés à George Sand, dont George Sand et la fabrique des contes (Garnier, 2017). Auteure de poésie (éd. Le Taillis Pré), Plein-champ. Poésie verte (2020), La Plume du peintre. Tombeau (2023).

Philippe BAUDOUIN : Voir l'invisible. Le "corps-machine" des médiums : spiritisme, transes et expériences-limites autour de 1900

À partir d'un corpus d'images rares voire inédites, il s'agira de donner à voir et comprendre les différents protocoles photographiques mis sur pied au tournant du XXe siècle par les représentants du spiritisme et de la communauté scientifique dans le cadre de séances avec des médiums. Immortalisés par l'appareil technique, ces moments singuliers d'états modifiés de conscience sont alors considérés comme de possibles vecteurs de communications avec l'au-delà. Situé aux marges de la connaissance scientifique, ce type d'expérience tend simultanément à redéfinir le statut du corps. En fonction des fins visées par les expérimentateurs — qu'il s'agisse d'amplifier, ou bien au contraire de contrôler les phénomènes escomptés — le corps médiumnique, tantôt ligoté, tantôt libéré, devient littéralement un "corps-machine", comme le fait remarquer très justement l'historienne Mireille Berton dans son étude. Décuplée par d'innombrables prothèses, l'hypersensibilité qui le caractérise lui permet — le temps de la séance — de capter et de mesurer, tel "corps-sismographe", les signaux et autres "messages" reçus. Sous certaines conditions, le corps médiumnique peut même, à son tour, donner forme d'autres corps, à l'instar des "apports", "ectoplasmes" et autres accouchements monstrueux que favorise l'état de transe.

Spécialiste de l'histoire des techniques et de l'archéologie des médias, Philippe Baudouin est maître de conférences associé à l'université Paris-Saclay et membre du Centre de recherche en Design à l'ENS-Paris-Saclay. Son ouvrage Walter Benjamin au micro a remporté le Prix Walter Benjamin 2022. Auteur de plusieurs ouvrages et articles consacrés à l'histoire de l'occultisme, il a notamment publié Surnaturelles. Une histoire visuelle des femmes médiums (Pyramyd, 2021).

Samantha CARETTI : La permanence de l'invisible féminin dans l'œuvre de Théophile Gautier

L'écrivain Théophile Gautier n'a jamais cessé d'être fasciné par les mondes de l'irréel au sein desquels se meuvent de "mystérieuse(s) et fantastique(s) créature(s)" (La Cafetière, 1831) féminines, fantasmes d'amour et de beauté des héros mélancoliques de ses récits, privilégiés par la disponibilité de leur esprit au surnaturel. Ces "apparition(s) insaisissable(s)" (Giselle ou les Wilis, 1841) envahissent sa production narrative, de ses romans et nouvelles jusqu'à ses livrets d'opéra. Le goût proprement romantique de l'auteur pour ces figures de sylphides réappropriées ne faiblit pas avec les années et cela, malgré le déclin d'intérêt pour le mouvement littéraire et artistique de sa jeunesse. S'agit-il d'une nostalgie désespérée de l'auteur ou bien d'un choix esthétique procédant d'une résistance, par le principe d’amplification de ses thèmes de prédilection, face à l'influence croissante du réalisme dans le champ littéraire et artistique depuis les années 1850 ? Cette fidélité de Théophile Gautier aux personnages de fantômes féminins nous permettra de mettre en lumière l'influence de son attrait soutenu pour les sciences occultes, d'interroger l'équivocité de son geste créateur dans la représentation du surnaturel et d'étudier sa capacité à donner accès, par l'art, à l'invisible.

Docteur en littérature française et membre associée de l'équipe de recherche du LASLAR, Samantha Caretti a consacré sa thèse à l'étude des stratégies publicitaires de promotion de la littérature romantique en France sous la Restauration et à l'analyse du régime de gloire auctoriale à l'époque romantique.

Nicolas GAUTHIER : Marionnettes visibles, marionnettistes invisibles : limites scientifiques et fragilité sociale chez Rosny aîné et Maurice Renard

À quelques mois d'intervalle, Maurice Renard, avec Le Péril bleu (1911), et Rosny aîné, avec La Force invisible (1913), mettent en fiction l'existence d'un monde invisible affectant "notre" monde. Rosny aîné avait déjà touché ce sujet avec Un autre monde (1895) et Renard y reviendra notamment avec L'Homme truqué (1921) et des nouvelles publiées à partir de 1929. La découverte de ces mondes invisibles entraîne un délitement collectif (et parfois individuel), alors que l'invisible révèle les limites des sens et de la science, laquelle ne permet qu'une compréhension partielle du phénomène et n'offre aucune protection. Nous examinerons comment la mise au jour de ces mondes invisibles, ainsi que les conséquences qui y sont associées concernant la fragilité de la civilisation et ce qui échappe au savoir, façonnent un propos qui résonne avec des préoccupations majeures en ces premières décennies du XXe siècle.

Professeur agrégé au département d'études françaises de l'université de Waterloo (Canada), Nicolas Gauthier a publié Lire la ville, dire le crime (PULIM, 2017) et a créé Le Rez-de-chaussée, un répertoire en ligne de romans-feuilletons français publiés entre 1836 et 1881. Il agit comme webmestre du site Littératures Populaires et Culture Médiatique. Il a publié dans diverses revues, dont Romantisme, Belphégor, Nineteenth-Century French Studies, Arborescences, Études littéraires, et ouvrages collectifs, dont Écritures et discours "populaires" (XIXe–XXe siècles) (2023), Le Roman des possibles (2019) et Les Téléséries : historicité des communautés imaginaires (2016).

Stéphane HIRSCHI : Proust Phonographe. Fixer des voix et leur évanescence à l'ère des enregistrements naissants

Lorsque Proust affuble le noble Palamède de Guermantes du titre de baron de Charlus, son humour se délecte sans doute d'offrir ainsi à sa créature le nom d'un chanteur contemporain, que sa frénésie d'enregistrer des chansons avait fait gratifier du sobriquet de "forçat du gramophone" (on lui prête plus de 10000 enregistrements entre 1895 et 1914!). Or l'intérêt de Proust, non seulement pour la musique et le chant, mais pour les voix dans leur matérialité évanescente et pourtant sensible, se manifeste sous de multiples formes dans La Recherche, qu'elle caractérise le timbre, le débit, le sel ou les tics d'un personnage, qu'elle permette de faire partager certains marqueurs stylistiques de la Berma ou de Rachel dans leur déclamation, ou même qu'elle éclaire de façon saisissante le passage du temps lors du Bal des têtes, lorsque le narrateur entend la voix d'un vieil ami comme émise artificiellement par un phonographe dans le corps d'un gros bonhomme grisonnant… On tentera ici, sans bien sûr viser l'exhaustivité, d'esquisser une possible typologie de ces captations d'invisible sonore à travers La Recherche du temps perdu.

Stéphane Hirschi est professeur de littérature française à l'université polytechnique Hauts-de-France (Valenciennes) depuis 1999, où il a été Doyen de la Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines. Il a publié ou coordonné dix-sept livres, dont Jacques Brel, Chant contre silence ; Sur Aragon - Les voyageurs de l'infini ; Aragon et le Nord ; Chanson : l'art de fixer l'air du temps ; Nord et chansons ; Paris en chansons et La chanson française depuis 1980 ; et fait paraître près de 150 articles en France et à l'étranger, dans des revues prestigieuses : NRF, RSH, ArtPress2, Europe, etc., dont "Enregistrements fin de siècle : ce que fixent les cylindres Lioret", in Romantisme, 2023/2, n°200. Inventeur de la "cantologie", étude de la chanson considérée dans sa globalité (textes, musique et interprétation), il dirige la collection "Cantologie", aux Belles Lettres/PUV, qui compte 9 ouvrages.

Frank KESSLER : Documenter l'invisible autour de 1900

Avec l'invention de certains médias au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, quelques-uns des aspects du monde inaccessible aux organes des sens humains peuvent être traduits en signaux sonores ou images : les sons de l'"éther" captés par la radio, les os à l'intérieur du corps par les rayons Roentgen, mais aussi les êtres défunts par la photographie spirite. Ma communication se concentrera tout particulièrement sur le monde microscopique, "the unseen world", comme le dit le titre d'une série de films présentés à Londres par la firme de Charles Urban en 1903. Grâce à la microphotographie et la microcinématographie, il devient possible de montrer ce monde invisible à un public et de le transformer aussi bien en un objet de recherche qui, du coup, peut être étudié collectivement par des scientifiques, qu'en une forme de spectacle pour le grand public.

Frank Kessler est professeur en histoire des médias à l'université d'Utrecht. Il est l'un des fondateurs de KINtop. Jahrbuch zur Erforschung des frühen Films et de la collection KINtop – Studies in Early Cinema. Ses recherches portent notamment sur l'émergence du cinéma en tant que média protéiforme et pratique culturelle. Actuellement, il dirige un projet sur le rôle de la lanterne de projection en tant qu'instrument de communication des savoirs de la fin du XIXe jusqu'aux premières décennies du XXe siècle.

Dominique MASSONNAUD : Faire voir l'invisible. Créations dadas et surréalistes 1918-1930

Alors que la notion de "surréel", est définie par Aragon, dans "Une vague de rêves" en octobre 1924, comme ce qui advient au terme d'un processus où voisinent ce qui est et l'irréel, il affirme ensuite : "On sait peut-être qu'une certaine recherche, une certaine façon de faire prédominer le surréel a pris dans le langage courant le nom de surréalisme" (Aragon, La Révolution surréaliste, n°1, décembre 1924, p. 23). De fait, Apollinaire dans Les Mamelles de Tirésias (1917), sous-titré "Drame surréaliste", s'opposait au "naturalisme en trompe-l'œil" à "l'imitation" et au "vraisemblable", privilégiant le fait de "faire paraître des mondes nouveaux, […] élargissant les horizons" (Apollinaire, "Préface", Les Mamelles de Tirésias, SIC, 1918, p. 11-12 et p. 18). Les innovations textuelles et plastiques que proposent les créations dadas et surréalistes entre 1918 et 1930 permettent l'accès à la "surréalité", définie par Aragon comme "horizon commun des religions, des magies, de la poésie, du rêve, de la folie, des ivresses et de la chétive vie, ce chèvrefeuille tremblant que vous croyez suffire à nous peupler le ciel". L'écriture automatique, les récits et images de rêve ou les combinaisons syntaxiques inattendues permettent ainsi de raconter et de faire voir l'invisible de manière novatrice.

Dominique Massonnaud, professeur des universités en Littérature françaises XIXe-XXIe siècles, est spécialiste des productions narratives ainsi que des rapports entre texte et image. Elle a publié en particulier : Faire vrai. Balzac et l'invention de l'œuvre-monde, Genève, Droz, 2014 ; Aragon romancier, Genèse, Modèles, Réemplois, en collaboration avec J. Piat, Classiques Garnier, 2016 ; Genèse et Génétique éditoriale des textes imagés, en collaboration avec V. Obry, textimage, n°13, Lyon, IHRIM-CNRS, 2021. Elle collabore actuellement à l'édition des Essais littéraires d'Aragon, chez Gallimard pour la "Bibliothèque de La Pléiade".

Audrey MILET : L'étrange fatalité des Histoires désobligeantes de Léon Bloy : pour une représentation nietzschéenne du sacré ?

Les Histoires désobligeantes (1894) de Léon Bloy semblent offrir au lecteur l'image d'un monde absurde et perverti, où les personnages seraient la proie stupide d'un mauvais sort insondable. Tout principe transcendant et porteur de sens y paraît à première vue absent, chose curieuse pour un écrivain catholique qui n'a cessé de faire figurer dans son œuvre le pouvoir du divin sur les individus ; ces brèves et violentes Histoires pourraient cependant permettre à Bloy d'aménager une façon nouvelle de représenter un sacré au mieux insidieux, au pire révélateur dans son absence. Le recueil coïnciderait alors avec "la mort de Dieu", au sens où Nietzsche l'entendait véritablement : l'Invisible, remis en cause par la rupture épistémologique qui ouvrit le XIXe siècle, doit chercher une reviviscence que Bloy propose justement de sentir dans la représentation d'une fatalité aussi étrange que violente.

Audrey Milet, agrégée de Lettres et doctorante contractuelle à l'université de Caen Normandie, prépare une thèse intitulée "Le ré-enchantement du monde dans les romans du premier XIXe siècle : figurations du sacré d'Atala (1801) à L'Ensorcelée (1852)" sous la direction du Professeur Julie Anselmini. Ses travaux de recherche et de vulgarisation portent sur la prose du XIXe siècle et les représentations du sacré et du religieux.

Massimo OLIVERO : Tempêtes et passions : figures de l'invisible dans le cinéma scandinave muet

Dans cette intervention, il s'agira d'étudier les principales manifestations plastiques de l'invisible dans le cinéma scandinave du muet, notamment chez les cinéastes Sjöström, Stiller et Dreyer. Des motifs naturels du paysage, par la médiation du vent et de l'eau, jusqu'aux formes filmiques comme le gros plan et la surimpression, la finalité sera celle de définir les forces de l'invisible qui traversent le cinéma scandinave d'un point de vue figuratif et thématique, en se focalisant davantage sur la visualisation de l'invisible en tant que dimension transcendantale, à la fois pathétique et destructrice, vitaliste et mortifère.

Massimo Olivero est Maître de conférences en esthétique et théorie du cinéma à l'université Panthéon-Sorbonne Paris 1. Il a fait sa thèse sur le concept eisensteinien d'extase de la représentation filmique. Ses travaux se concentrent sur différentes périodes de l'histoire du cinéma, notamment sur les avant-gardes des années Vingt et le cinéma classique hollywoodien, mais aussi sur l'esthétique des formes filmiques (montage, gros plan). Il coordonne actuellement une politique scientifique au sein de l'Institut ACTE sur l'écriture de l'histoire et de la théorie du cinéma. Il est l'auteur du livre Figures de l'extase Eisenstein et l'esthétique du pathos au cinéma aux éditions Mimésis (2017).

Pauline PICOT : Vie, mort, vie encore : le Grand-Guignol obsédé par la visibilité des seuils

Cette communication se présente comme l'étude croisée de deux drames du Grand-Guignol : L'Horrible expérience (1909) d'Alfred Binet et André de Lorde et Vers l'au-delà (1922) de Charles Hellem et Paul d'Estoc. Structurées chacune autour d'une scène fondamentale qui représente, pour l'une, le passage de la mort à la vie et, pour l'autre, celui de la vie à la mort, ces deux œuvres peuvent fonctionner comme un diptyque des seuils invisibles, que le Grand-Guignol se propose de faire apparaître à l'aide de trucs concrets qui produisent des images frappantes. Ce faisant, ces deux drames réactivent également des fantasmes liés à d'autres invisibles obsédants du XIXe siècle : la survie de l'âme humaine, le mystère du courant électrique, l'intérieur du corps et les profondeurs de l'esprit. En bref, tout ce qui a trait à l'inquiétant et passionnant remuement du vivant.

Pauline Picot est docteure en Études Théâtrales. Soutenue en décembre 2021, sa thèse a été effectuée à l'université Lumière Lyon 2 sous la direction de Mireille Losco-Lena. Son champ de recherche porte sur l'imaginaire du fluide (magnétisme, électricité, spiritisme) dans le théâtre français du XIXe siècle. Il déploie des questionnements défrichés à l'occasion de son Master 2 effectué à l'ENS de Lyon, dont le mémoire investiguait les échos entre le théâtre et l'hypnose au XIXe siècle. Elle est intervenante à l'ENSATT Lyon en dramaturgie depuis 2018, et contributrice permanente à la revue Synapsis publiée par le département d'Humanités Médicales de l'université de Columbia (New York). Pauline Picot est également performeuse et autrice ; les éditions Quartett publient ses textes théâtraux depuis 2012. Sa dernière pièce, Votre âme sœur est peut-être dans cette forêt (2022), est mise en voix au Théâtre du Rond-Point en février 2023. En 2024, elle écrit Je pourrais compter tous mes os, qui bénéficie de l'accompagnement du dispositif Texte En Cours.

https://www.ardetpaulinepicot.com/

Publications

"Quand l'électricité s'invite dans le champ domestique : le fantasme du mobilier électrique au théâtre dans la deuxième moitié du XIXe siècle", in BAREL-MOISAN Claire et GLEIZES Delphine (dir.), Merveilles électriques : invention littéraire, vulgarisation et circulation médiatique, Champs sur Marne, LISAA Éditeur [disponible en ligne sur OpenEdition Books - novembre 2024].

"Faire connivence : l'invention électrique sur scène (1859-1908)", in BAZIN Laurent et BAREL-MOISAN Claire (dir.), Itinéraires 2024-2 : Le Merveilleux scientifique en spectacle (1850-1940) (disponible en ligne sur le site de la revue - mai 2024).

"Stunning and Stirring : A Theory on the Symbolic of Spirit Ectoplasm in the Early 20th century" ["Sidérer et troubler : sur la symbolique de l'ectoplasme spirite au tournant du XXe siècle], in Synapsis : A Health Humanities Journal, mis en ligne le 9 novembre 2022.

"Corps conducteurs : l'acteur et le magnétisme au XIXe siècle", in FEUILLEBOIS Victoire et PÉZARD Émilie (dir.), Le Réel invisible. Le magnétisme dans la littérature (1780-1914), Paris, Classiques Garnier, 2022.

"Galvanism in 19th Century Fench Theater : Bringing Dead Words Back to Life" ["Le galvanisme dans le théâtre du XIXe siècle en France : ressusciter les mo(r)ts"], in Synapsis : A Health Humanities Journal, mis en ligne le 16 octobre 2019.

"Sur la spectacularité de l'hypnotisme clinique", in FARAMOND Julie de et FILIPPI Florence (dir.), Théâtre et médecine : de l'exhibition spectaculaire de la médecine à l'analyse clinique du théâtre, Actes du colloque organisé les 27 et 28 mai 2010 à l'université Paris Descartes, Épistémocritique, mis en ligne le 13 mai 2016.

Mathilde RÉGENT : Des atomes aux écrans : féerie, animation, incarnation chez Saint Pol-Roux et Maeterlinck

Saint-Pol-Roux et Maeterlinck occupent au début du XXe siècle une position distincte mais comparable : à la croisée des pratiques littéraires associées au symbolisme, d'une réflexion sur les invisibles de la science (en particulier physique) de leur temps, et d'une réflexion, théorique ou pratique, sur le cinéma. Le "féerique" est dans leur œuvre à la fois une catégorie générique ou descriptive, et l'embrayeur d'une saisie nouvelle du réel, où visible et invisible, matière et esprit, vision et croyance se rejoignent. La féerie, théâtrale ou cinématographique n'est alors pas seulement un dispositif de matérialisation de l'invisible, mais aussi un modèle théorique pour penser différents types d'incarnation ou d'agentivité de la matière. L'objet de cette communication est d'étudier les transferts entre ces trois domaines (littérature, cinéma, sciences) chez ces deux auteurs, en s'appuyant sur les sources scientifiques de leur réflexion : les catégories descriptives de la matière physique elle-même y sont porteuses d'une part métaphorique et semblent renvoyer à une forme d'agentivité non-humaine que le cinéma ou la féerie peuvent justement mettre en lumière.

Docteure en littérature française, Mathilde Régent est l'auteure d'une thèse en cours de publication sur la poétique de la Nature dans l'œuvre de Maeterlinck. Ses travaux actuels portent sur l'écriture et la pensée du vivant et de l'animé au XIXe et au XXe siècle (essai, théâtre, poésie) ; sur les transferts entre discours scientifiques, philosophiques et littéraires ; sur les liens entre symbolisme et "traductions". En 2023-2024, elle enseignait au Département de Didactique du Français Langue Étrangère à la Sorbonne Nouvelle.

Philippe ROGER : Les trois sources de l'invisible au cinéma selon Jean Grémillon

La question de l'invisible et de sa représentation se trouve au cœur de la poétique du jeune cinéaste français qu'est Jean Grémillon dans les années vingt. À sa première pratique documentaire vient alors s'adjoindre celle des fictions, tandis que le parlant commence à faire son apparition ; c'est précisément au croisement du documentaire et de la fiction, ainsi que du muet et du parlant, que s'inscrit la réflexion originale du cinéaste sur l'invisible au cinéma. Trois axes majeurs se partagent sa pensée à cet égard. Pour Grémillon, l'invisible est d'abord ce qui échappe à la vue, ce qu'on ne sait pas voir ; c'est le concept de réalisme qui est ici interrogé. Sur ce point, il faut aller chercher dans les écrits du cinéaste les fondements de sa vision paradoxale du réalisme cinématographique. Deuxième aspect, connexe en profondeur, l'invisible est aussi ce qu'on ne peut pas voir, ce qui se dérobe au regard ; c'est le vaste domaine de l'ésotérisme, que Grémillon prend au sérieux. Dernier aspect, pas le moindre et sans doute le plus novateur en ce qui regarde le langage cinématographique, l'invisible est pour le cinéaste ce qu'on est amené à percevoir autrement, à voir par un autre sens que la vue : l'ouïe, avant tout. C'est à ce titre la réalité essentielle d'un invisible qui se révèlerait dans l'audible, un audible repensé qui s'apparenterait à un inouï, que Grémillon expérimente dès ses derniers films muets (Tour au large, 1927, Maldone, 1928, Gardiens de phare, 1929) et bien sûr dans son premier parlant (La Petite Lise, 1930).

Philippe Roger enseigne depuis une vingtaine d'années l'histoire et l'esthétique du cinéma, comme maître de conférences à l'université Lumière Lyon 2. Mélomane autant que cinéphile, il a toujours été attentif à la musicalité des films, comprise comme écriture de l'image autant que du son ; rien d'étonnant à ce qu'il se soit consacré à Max Ophuls et Jean Grémillon, ces deux cinéastes-musiciens dont l'œuvre vivante demeure une source inépuisable d'inspiration. D'autres auteurs sont devenus ses compagnons de route ; de Luis Bunuel à Jaime Rosales, en passant par Jean-Claude Guiguet et Todd Haynes, il cherche à décrypter des poétiques du sensible, au croisement de l'intime et de l'extime. S'il pratique avec passion la réalisation documentaire, l'animation de ciné-club et le journalisme radiophonique, c'est à l'écriture, d'articles et de livres, que vont ses préférences. Son ouvrage le plus récent est l'Attrait du piano aux éditions Yellow now (collection "Motifs"). Il a publié chez le même éditeur Lumière d'été de Jean Grémillon (collection "Côté films"). Il a dirigé avec Yann Calvet le volume des Actes du colloque de Cerisy Jean Grémillon et les quatre Éléments, paru aux Presses universitaires du Septentrion.

Galien SARDE : Narration et images du fantasme dans le roman contemporain : présentation de Trafic (2023) et Échec, et Mat (2022) parus aux Éditions Fables fertiles

Comment le récit et le style qui l'informe peuvent-ils donner à voir des fantasmes signifiants dans l'espace d’un roman ? Comment des agencements verbaux peuvent-il visualiser les fruits des désirs qui portent ce dernier ? C'est à ces deux questions que répondra l'intervention de Galien Sarde.

Né à Blois, agrégé de lettres modernes, Galien Sarde est un romancier français. Son premier roman s'intitule Échec, et Mat (2022) et son second, Trafic (2023). Publiés par les éditions Fables fertiles, tous deux sondent, entre autres, la fiction.

Maxime SCHEINFEIGEL : L'invisible en images ?

À partir de deux textes littéraires notoires, Le Horla (Maupassant, 1887) et La Métamorphose (Kafka, 1915), seront explorés les rapports du cinéma à l'invisible à travers cette question : pourquoi La Métamorphose n'a connu sa première adaptation qu'en 1977 alors que Le Horla l'a été dès 1914 ? La réflexion sera élargie à l'approche de deux autres films liés à la représentation d'un ailleurs improbable : La Glace à trois faces (Jean Epstein, 1927) et Freaks (Tod Browning, 1932). Sur la base d'un ouvrage du philosophe Clément Rousset, L'Invisible, l'analyse de ces quatre films sera fondue dans une double réflexion visant : le lien entre l'invisible et l'apparition (Le Horla, Freaks) et l'influence de la pensée religieuse et de la pensée scientifique sur l'histoire du cinéma et de son héritage pictural. Seront mises à l'étude les œuvres suivantes : d'une part, La Création d'Adam (Michel-Ange), Moïse recevant les Tables de la Loi (Raphaël et Chagall) et L'Homme de Vitruve (De Vinci) ; d'autre part, Le Horla, Freaks, Le Voyage dans la lune (Méliès, 1902).

Maxime Scheinfeigel est professeur émérite de l'université Paul Valéry-Montpellier 3, en Esthétique et histoire du cinéma. Elle a dirigé ou co-dirigé huit ouvrages collectifs, entre autres sur Jean Rouch, René Allio, le cinéma documentaire, des théories croisées entre musique, théâtre et cinéma, l'écoute et la vision au cinéma. Elle a publié sept ouvrages personnels dont Cinéma et magie (Armand Colin, 2008) et Rêves et cauchemars au cinéma (Armand Colin, 2012), plus une centaine d'articles. Elle a organisé des rencontres filmées avec André Labarthe, Luc Moullet, Raymond Bellour, Michel Marie, Luc Vancheri, Emmanuelle André (…).

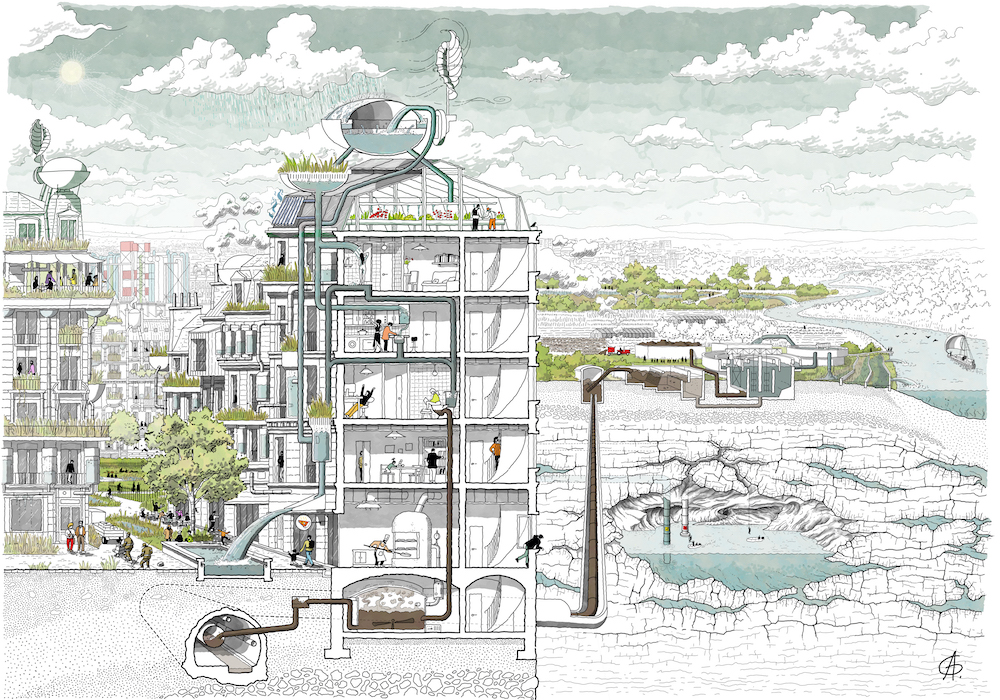

Benjamin THOMAS : Éprouver l'invisible dont se tisse le monde. Réflexions sur les formes écologiques du film (1910-1930)

Gilbert Simondon, dans Du mode d'existence des objets techniques, postule que l'apparition de la pensée technique a clivé l'appréhension originelle du monde par l'humain, la "pensée magique", qui ne distinguait pas figure et fond. La pensée technique entérine l'idée d'une figure indépendante de tout fond : elle considère que des éléments, les objets techniques, sont mobilisables et manipulables en tout contexte, donc indépendants de tout lieu. En réponse, la pensée religieuse s'affirme en prenant en charge les puissances de fond : c'est une pensée de la totalité en laquelle, idéalement, toute singularité doit se résorber voire être niée. Or, la pensée esthétique, selon Simondon, naît au point de disjonction de ces deux modes de pensée. Elle cherche à réactiver l'interdépendance de la figure et du fond. Elle opère en l'humain avant même qu'il élabore des objets esthétiques. Mais la pensée esthétique, fondamentalement analogique, façonne ses produits comme autant de composés d'affects et de percepts de corrélation. Si l'on suit Simondon, il n'est pas étonnant que les images constituent un lieu privilégié pour donner à éprouver des réalités puissamment relationnelles. Parmi ces réalités intangibles, il y a bien évidemment ce fond connectif, ce milieu d'interdépendances qu'est la condition écologique, la condition d'existence même des formes du vivant. Or il semble que le cinéma tente en fait assez tôt de donner à éprouver cet invisible, qu'il y traite de questions explicitement environnementalistes ou non. On se proposera de vérifier cette hypothèse auprès de films aussi différents que La Fin du monde (Verdens Undergang, 1916, Auguste Blom) ou L'Heure suprême (Seventh Heaven, 1927, Frank Borzage), parmi bien d'autres.

Benjamin Thomas, professeur en études cinématographiques, est spécialiste d'esthétique du cinéma. Ses dernières publications sont Sujets sensibles. Une esthétique des personnages de cinéma (La Lettre Volée, 2022), De l'insistance du monde. Le paysage en cinéma (Passage[s], 2022) et un ouvrage collectif consacré à Bruno Dumont (Warm, 2021). Dans le prolongement de son essai Faire corps avec le monde. De l'espace cinématographique comme milieu (Circé, 2019), il s'intéresse aux puissances écologiques des formes filmiques.

Éric THOUVENEL : "Une lumière qui projette toujours quelque part des ombres" : science et cinéma, une idylle matérialiste à la Belle Époque

La fin du XIXe siècle et le début du suivant ont été le théâtre de bouleversements majeurs : dans le champ des sciences et techniques, de l'organisation des sociétés, de l'économie, de la philosophie, et bien sûr, de la création artistique. L'avènement du cinéma se fait en plein cœur de cette période d'intenses transformations de notre rapport au monde, de vacillement de nos certitudes, mais aussi de redéfinition des rapports entre forme et matière, visible et invisible. En découvrant et en précisant l'ampleur des relations que la matière entretient avec le mouvement, la lumière et l'énergie, les grandes avancées scientifiques de cette époque permettent de donner corps à un vieux rêve humain : celui de voir au-delà, au travers ou au plus profond de la matière, et par là-même, de redéfinir les rapports entre le visible et l'invisible. C'est ce dont témoigneront de nombreux films de la Belle Époque, non seulement dans le registre du cinéma scientifique (Lucien Bull, Jean Comandon, Jean Painlevé...) ; mais surtout et essentiellement dans celui de la création d'avant-garde, de fiction ou documentaire, en produisant des formes de sensibilité esthétique de la matérialité, aussi bien que des formes d'intelligibilité. Ainsi voit on se multiplier, particulièrement dans les années 1920, un attrait pour les poussières, les brouillards, les nuées, les éclats ; mais également une fascination vis-à-vis de la capacité du cinéma à révéler l'invisible tel qu'il gît au plus profond de la matière du monde (chez Dimitri Kirsanoff, Alberto Cavalcanti, Jean Epstein, Germaine Dulac, Marcel L'Herbier, Jean Grémillon, Ralph Steiner, et bien d'autres). Dans le même temps, ce sont des philosophes et des scientifiques intéressés par ces questions qui se pencheront eux aussi sur le dispositif cinématographique, conçu comme un puissant outil de manifestation de l'invisible à travers des formes ou des figures de visibilité, à l'instar d'Henri Bergson ou Gaston Bachelard. C'est cette rencontre heureuse entre cinéma et science dans le premier vingtième siècle que cette communication se propose d'aborder, sous l'angle des imaginaires de la matérialité.

Éric Thouvenel est professeur en études cinématographiques à l'université Paris Nanterre. Après une thèse consacrée aux "Images de l'eau dans le cinéma français des années 20", il a notamment travaillé sur les films et les écrits théoriques de Jean Epstein, sur le cinéma expérimental, et consacré un ouvrage à l'œuvre de Gaston Bachelard, dans sa relation au cinéma. Membre de l'équipe de recherche HAR (Nanterre) et membre associé de l'équipe APP (Rennes 2), il est également codirecteur de la collection "cinéma" aux Presses universitaires de Rennes.

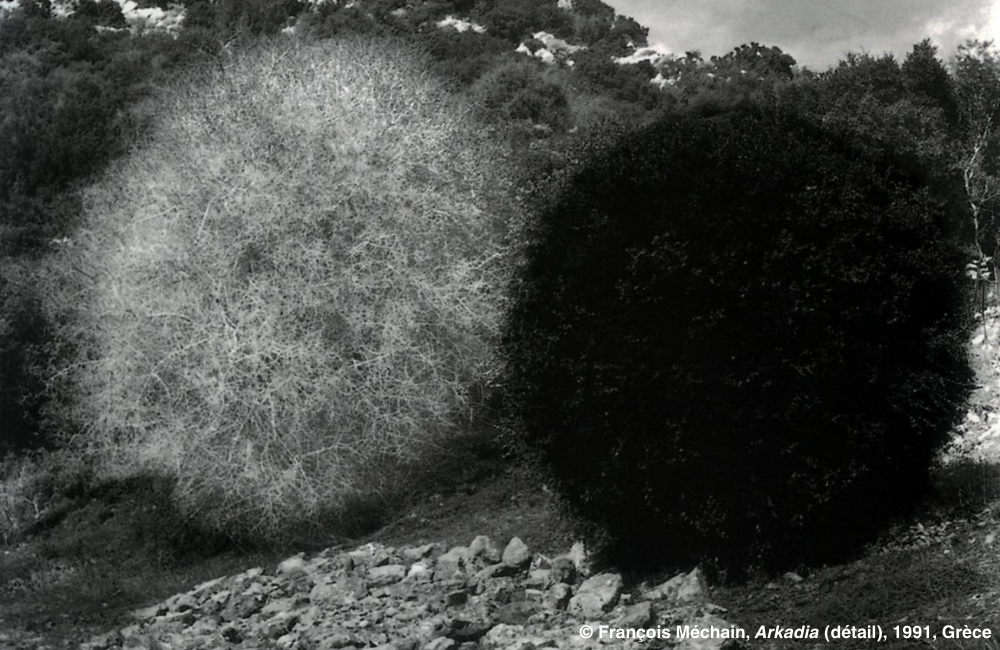

Jean-Louis VINCENDEAU : La photographie, un art de l'invisible, certains objets en suspens | Présentation de son travail et exposition

Petits théâtres d'objets ou théâtres de petits objets, ces petites choses abandonnées, trouvées, retrouvent un sol autre, un site, elles se déploient alors ou irradient bien au-delà d'elles-mêmes. Pour qu'une brindille ressemble à un arbre il faut qu'elle soit bien disposée, installée au bon endroit sous une bonne lumière. Au détour d'une association d'idées, selon les affrontements de hasard et du hasard, un petit éclat d’abîme arraché au néant se découvre à la première personne du singulier et embarque le récit vers de nouvelles aventures. De petites scénographies nées de rencontres d'objets et d'images, curiosités naturelles et ressorts cachés, plus ou moins domestiqués, de la nature dans ses affleurements hermétiques. Un objectif est cependant poursuivi, à savoir faire se déplacer un objet dans le lieu décor préparé spécialement pour l'animer et l'enchanter. Sur un site donné il existe parfois un endroit que l'on ne voit pas et pourtant apparaît pour certain un lieu secret, invisible. Lieu qui à son tour interagit et interfère. Il s'agit à chaque fois d'organiser "l'ichnographie", l'architecture des justes places, s'il est bien placé l'objet vient combler la distance entre le site et le sol. La brindille ramassée au sol se régénère en arbre debout, campée sur "son" nouveau sol par la magie de "l'anaktisis" (de "ana", en remontant et "ktisis", création). Des objets abandonnés, invisibles pour tout un chacun, sont recueillis, rassurés, éclairés, adoptés dans un nouveau monde, ce monde où ils redeviennent visibles et retrouvent leur dignité. Ce seul objet devenu "digne de présence" peut faire advenir un lieu, l'objet placé constitue alors un point d'articulation entre le site et le sol. Interaction, hybridation et discrètes affordances, l'espace que l'on désire explorer et d'où peut surgir l'inattendu doit se mériter. Fenêtres ouvertes sur "l'impensé", de nouveaux objets viennent se glisser encore et encore dans un territoire qui s'invente au fur et à mesure, voilà l'idée traversière de cette aventure.

Jean-Louis Vincendeau, né en 1949 à Gétigné, en pays nantais, en retraite de l'enseignement supérieur, toujours curieux, fouilleur assurément, artiste peut-être ?. Il a réalisé plusieurs expositions, notamment à la Galerie Polaris, Paris.

Ouvrages publiés

Petit traité du jardin en ville, Desclée de Brouwer éd., Paris, 1993.

Parchemins, à propos du jardin Shakespeare, ENSBA éd, Paris, 2004.

Giuseppe Penone, la salle des épines, Les éditions éoliennes, Paris, 2007.