OÙ SONT LES TECHNOLOGIES D'AVENIR ?

1. DE SIMONDON À LA SCIENCE-FICTION

DU MERCREDI 30 AOÛT (19 H) AU MARDI 5 SEPTEMBRE (14 H) 2023

[ colloque de 6 jours ]

ARGUMENT :

En 1983, le philosophe Gilbert Simondon estimait que "La technologie approfondie doit apprendre non seulement à inventer du nouveau, mais à réinsérer l'ancien et à le réactualiser pour en faire un présent sous l'appel de l'avenir". Quarante ans plus tard, tout ceux qui réfléchissent à l'avenir de notre civilisation en conviennent : les technologies qui pourront relever les défis matériels, énergétiques, informationnels et environnementaux ne correspondent pas forcément aux promesses futuristes des innovations accélérées récentes ; ce sont celles qui fondent un avenir moins éphémère pour les vivants et les machines dans leurs milieux intriqués.

La pensée contemporaine doit concevoir cet avenir en faisant appel à la convergence de multiples disciplines et en surmontant la désorientation actuelle qui résulte de l'abandon des représentations linéaires du progrès technique : des technologies dominantes préemptent la vision du futur alors qu'elles sont des "zombies" (elles sont mortes au regard des exigences de la survie de l'espèce), tandis que d'autres, négligées, oubliées ou enfouies dans des traditions locales, possèdent sans doute de plus grands potentiels.

D'où cette interrogation : Où sont les technologies d'avenir ?

De la philosophie des techniques à la science-fiction, en passant par l'histoire, la physique, les méthodologies de la conception, l'architecture ou la prospective éco-technologique, ce colloque interrogera ce qui définit une technologie d'avenir. De façon à la fois spéculative et concrète, nous approfondirons des enjeux tels que la redéfinition des obsolescences en fonction des échelles, l'étude des couplages et découplages entre les technologies et leurs milieux associés, les implications de "l'écotechnologie", la réflexion sur les affects technologiques, l'opportunité de stratégies de bifurcation et les orientations technopolitiques à privilégier pour l'avenir.

À l'ère de la coexistence des flux massifs d'information, des crises énergétiques, sanitaires et militaires, et des dérèglements climatiques, la réflexion technologique se doit d'élaborer de nouveaux critères pour penser le progrès dans toutes ses dimensions, pour dépasser l'addiction à la puissance, et pour inventer la "Right Tech" qui réponde à l'appel de l'avenir.

MOTS-CLÉS :

Bifurcation, Écotechnologie, Right Tech, Science-fiction, Simondon (Gilbert)

CALENDRIER DÉFINITIF :

Mercredi 30 août

Après-midi

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Soirée

Présentation du Centre, du colloque et des participants

Jeudi 31 août

OBSOLESCENCES ET ÉCHELLES

Matin

Vincent BONTEMS : Le progrès sans la croissance ? Comparaison et interaction des lignées techniques et biologiques | Communication établie avec le concours de Silvia de Cesare (Université de Genève) [enregistrement audio en ligne sur Canal U, chaîne La forge numérique | MRSH de l'université de Caen Normandie]

Vincent LARIVIÈRE : L'évolution de la technologie vue par la bibliométrie

Après-midi

Giovanni CARROZZINI : L'objet technique est-il obsolescent ? Sur la réutilisation avec et au-delà de Simondon [visioconférence]

Florence HACHEZ-LEROY : L'héritage technologique, source d'avenir ?

José HALLOY : Quels critères scientifiques et techniques pour inventer des technologies d'avenir de très longue durée ?

Vendredi 1er septembre

COUPLAGES ET DÉCOUPLAGES

Matin

Jérôme LAFORCADE : Les contradictions de couplage

François BONTEMS : Le vaccin comme technologie de couplage

Après-midi

Élie CHEVIGNARD & Jacques JACOT : Archéologie d'une transition numérique : le quartz dans l'Arc Horloger

Sébastien BOURBONNAIS : Lorsque les architectes rencontrent les technologies numériques

Vincent MINIER : Virtualité des technologies de l'éducation

Soirée

Farah KHELIL : Les Plateaux

Samedi 2 septembre

ÉCOTECHNOLOGIES (PLANÉTOLOGIE)

Matin

Roland LEHOUCQ & Vincent BONTEMS : Quelles technologies pour les Fremen ?

Jean-Hugues BARTHÉLÉMY & Ludovic DUHEM : Pour une éco-technologie. Penser par-delà techno-solutionnisme et écologisme technophobe

Après-midi

DÉTENTE

Dimanche 3 septembre

AFFECTS TECHNOLOGIQUES

Matin

Frédéric PASCAL & Cléo COLLOMB : La technologie délicate des implants cochléaires : l'image sensorielle en question

Catarina POMBO NABAIS : Tatouages technologiques et science-fiction

Après-midi

Dai LI : Qi 器• Wei 味 — la "technologie olfactive"

Anaïs NONY : Techniques de l'âme et technologie de l'esprit

Maria BARTHÉLÉMY, René SULTRA & Jean NAYROLLES : CoinS de vue sur l'écriture temporelle des images : l'aspirant, le médiateur et la pythie

Soirée

Technologies terrestres et extraterrestres : une critique depuis les Milieux-Tech, table ronde avec Roland LEHOUCQ, Alexandre MONNIN et Victor PETIT

Lundi 4 septembre

STRATÉGIES DE BIFURCATION

Matin

Pauline PICOT : De l'analogie en éco(techno)logie : le cas de la "technodiversité"

Anne ALOMBERT : Pour une bifurcation organologique : des technologies persuasives aux technologies contributives

Après-midi

Pierre-Marie POUGET : Comment faire en sorte que le progrès scientifique et technique puisse devenir synonyme de progrès humain ?

Vincent BEAUBOIS : De l'intermittence technique

Cléo COLLOMB : Pour une Intelligence Artificielle non-mimétique

Mardi 5 septembre

ORIENTATIONS TECHNOPOLITIQUES

Matin

Jim SCHRUB : Classicisme du numérique et crise écologique moderne : la double écofragmentation comme figure de notre temps

Andrea BARDIN & Marco FERRARI : Technopolitiques, ou penser la politique comme/entre/à travers science et technique

Après-midi

DÉPARTS

RAPPORTS D'ÉTONNEMENT :

• Cerisy face aux technologies "zombies", par Philippine COUTAU et Cyril MONETTE

RÉSUMÉS & BIO-BIBLIOGRAPHIES :

Vincent BONTEMS : Le progrès sans la croissance ? Comparaison et interaction des lignées techniques et biologiques [communication établie avec le concours de Silvia de Cesare (Université de Genève)]

La question du progrès concerne aussi bien les lignées techniques que les lignées biologiques, avec des problèmes analogues qui se posent dans les deux cas. Du côté des lignées techniques, la mécanologie de Gilbert Simondon met en évidence une évolution vers l'autocorrélation et l'autorégulation des individus techniques qui n'est pas réductible à l'accroissement des performances — l'hypertélie pouvant aussi accroître celles-ci dans un milieu associé donné mais au prix d'une perte de généricité qui rend les individus concernés vulnérables aux variations du milieu. En outre, les critères de progrès sont eux-mêmes relatif à l'échelle d'observation considérée. Si la persistance de la valeur d’avenir des technologies sur la longue durée prime sur la seule mesure du progrès au sein d'une lignée dans un milieu et une période limités, alors ce sont les conditions de l'homéostasie de l'environnement global qui orientent la compréhension de l'autocorrélation et, surtout, de l'autorégulation vers un "principe de moindre puissance" (Bontems, 2021). Cela conduit Simondon à remettre en cause la solidarité du progrès technique et de la croissance du système technique avec la notion de "progrès négatif" (Simondon, 2015), c'est-à-dire d'un progrès qui s'accompagne de la mise en réserve temporaire ou définitive de certaines technologies, pour rendre possible une coexistence durable des lignées techniques et biologiques.

Vincent Bontems, directeur de recherches au CEA, professeur associé à l'INSTN, codirecteur du master Management de la Technologie et de l'Innovation à PSL, directeur de la collection "L'Âne d'or" aux Belles Lettres. Philosophe des sciences et des techniques, spécialiste de Gaston Bachelard et de Gilbert Simondon, il enseigne la philosophie de l'innovation à l'INSTN et à l'Institut Pasteur.

Publications récentes

"Penser l'innovation sur Arrakis", in R. Lehoucq (dir.), Dune. Exploration scientifique et culturelle d'une planète-univers, Le Bélial, 2020.

"Écotechnologie : entre exo-transcendance et rétro-scalabilité. Le principe de moindre puissance d'après Simondon", in J.-H. Barthélémy & L. Duhem (dirs.), Écologie et Technologie. Redéfinir le progrès après Simondon, Éditions Matériologiques, 2022.

Avec C. de Ronde, "Simondon e la meccanica quantistica", err. Scritture dell'imprevisto, 2022.

Christian FAURÉ

Christian Fauré est ingénieur et philosophe, il est Directeur Scientifique de OCTO Technology, une entreprise de conseil et de services numériques.

Roland LEHOUCQ

Roland Lehoucq est astrophysicien au Département d'astrophysique du CEA de Saclay. Il enseigne à Sciences Po Paris (campus du Havre) et au master "Approche Sociale des Enjeux Énergétiques" de l'université de Paris Cité. Il tient depuis plus de 20 ans une rubrique scientifique dans la revue de science-fiction Bifrost. Depuis 2012, il est président des Utopiales, le festival international de science-fiction de Nantes.

Publications récentes

La vie alien - Manuel pour construire un monde extraterrestre, R. Lehoucq, J.-S. Steyer & L. Genefort, Le Bélial, Collection "Parallaxe", octobre 2022.

Humain dans l'espace, entre réel et fiction, R. Lehoucq et F. Porcel, Éditions La Martinière, octobre 2021.

"Le temps joue contre nous", in Écologies – Le vivant et le social, Ouvrage dirigé par P. Boursier et C. Guimont, mars 2023.

"Les vaisseaux du 8e passager", in Alien : La Xénographie, Ouvrage dirigé par N. Martin et S. Riaux, Éditions ActuSF, octobre 2022.

"Habiter l'espace », in 2001 L'Odyssée de l’espace - Au carrefour des arts et des sciences, Ouvrage dirigé par C. L. Robinson et S. Azulys, Les éditions de l'École polytechnique, p. 73-84, octobre 2021.

"Science-fiction et armes absolues", in Imaginaires nucléaires - Représentations de l'arme nucléaire dans l'art et la culture, Ouvrage dirigé par J.-B. Jeangène Vilmer, Odile Jacob, p. 31-40, septembre 2021.

Anne ALOMBERT : Pour une bifurcation organologique : des technologies persuasives aux technologies contributives

Cette communication a pour but de mettre au jour les présupposés théoriques et les conséquences politiques des dispositifs numériques contemporains (plateformes d'achat ou de contenus, réseaux sociaux, applications, modèles de langage, chatbot, etc.) recourant à des technologies persuasives fondées sur les calculs statistiques de quantités massives de données. Bien qu'ils se présentent sous les noms trompeurs d'"intelligence artificielle" ou d'"agent conversationnel", ces dispositifs constituent en fait des automates computationnels ayant pour fonction d'influencer les pensées et les comportements en court-circuitant les processus d'individuation psycho-sociaux. Face à ce paradigme technoscientifique et économico-politique, il semble nécessaire de concevoir une alternative qui mette les supports numériques au service du partage des savoirs et de l'intelligence collective. Tel est l'objectif des technologies contributives : il ne s'agit pas de rejeter le numérique, mais de se demander comment agencer les puissances de calcul des algorithmes avec les activités de pensée — c'est-à-dire, avec les interprétations singulières et les débats argumentés.

Anne Alombert est maîtresse de conférence en philosophie contemporaine à l'université Paris 8 et membre du Conseil National du Numérique. Ses recherches portent sur la question de la technique dans la philosophie contemporaine, notamment à travers les travaux de Gilbert Simondon, Jacques Derrida et Bernard Stiegler, ainsi que sur les enjeux anthropologiques de la mutation numérique. Elle est co-auteure du livre Bifurquer. Il n'y a pas d'alternative (Les liens qui libèrent, 2020) et auteure du livre Schizophrénie numérique (Allia, 2023).

Andrea BARDIN & Marco FERRARI : Technopolitiques, ou penser la politique comme/entre/à travers science et technique

Notre contribution vise à interroger le rapport entre la "technologie" et "l'avenir de notre civilisation" à partir d'une analyse de la politique comme activité technique normative concernant des objets techniques particuliers (les institutions politiques). En nous appuyant sur Gilbert Simondon, nous essayerons de montrer en quels termes une conception de la politique comme technique normative devrait permettre de penser une normativité spécifiquement sociale. Une normativité qui partant ne pourra ni coïncider avec la normativité vitale (le rêve libéral d'autorégulation immanente du social), ni hypostatiser son état pathologique (le social comme automate). Pour ce faire, nous pensons qu'il faut s'interroger sur la nature des objets techniques que sont les institutions politiques, sur la nature de la technique qu'est — ou que devrait être — la politique et, finalement, sur la relation entre science politique et politique, contre la manière dont, depuis la Modernité, la politique a été pensée "scientifiquement" (à lire : idéologiquement).

Andrea Bardin is Senior Lecturer in Politics at Oxford Brookes University. He works on the relationship between science and political thought from early modernity to the present. He has written extensively on Thomas Hobbes and Gilbert Simondon. He is the author of Epistemology and Political Philosophy in Gilbert Simondon : Individuation, Technics, Social Systems (Springer, 2015).

Marco Ferrari est chercheur post-doctorant en philosophie politique à l'université de Padoue. Il a exploré le lien entre la science et la pensée politique à travers l'idéalisme allemand, la psychanalyse et la philosophie française contemporaine. Il a publié plusieurs ouvrages sur Jacques Lacan, Alain Badiou, Michel Foucault, Gilbert Simondon, la psychanalyse et la cybernétique.

Publications récentes

"Naissance de la cybernétique. Ripensare l'analisi foucaultiana del neoliberalismo da un punto di vista epistemologico (Tre affondi per un lavoro a venire)", in G. Angelini, A. Esposito (dir.), Dieci anni di Universa, dieci anni di ricerca, Pup, Padova 2021, p. 149-172.

(avec A. Bardin) "Governing Progress : from Cybernetic Homeostasis to Simondon's Politics of Metastability", in The Sociological Review, Vol. 70, n°2 (2022), p. 248-263.

"Simondon nella storia della filosofia", in Philosophy Kitchen, mai 2022 [en ligne].

"Prima", err. scritture dell'imprevisto, Vol. 2, n°1 (2022), sous la direction de M. Ferrari [en ligne].

"The Dark Side of Sovereignty. The Question of Government in a Historical-Epistemological Perspective", in Soft Power. Euro-American Journal of Historical and Theoretical Studies of Politics and Law, Vol. 18 (2023), p. 38-66.

"La cibernetica prima della cibernetica. Filosofia, scienza e tecnica in Norbert Wiener (1914-1943)", in Philosophy Kitchen, Vol. 18 (2023, à paraître).

Traduction et commentaire de G. Simondon, "Cybernétique et philosophie", in F. Pisano, L. Cabassa (dir.), Epistemologie. Critiche e punti di fuga nel dibattito contemporaneo, Mimesis, Milano-Udine (2023, à paraître).

Traduction et commentaire de P. Mirowski, "Dissembling Nature, Elusive Economy", in F. Pisano, L. Cabassa (dir.), Epistemologie. Critiche e punti di fuga nel dibattito contemporaneo, Mimesis, Milano-Udine (2023, à paraître).

N. Wiener, Cibernetica. Controllo e comunicazione nell'animale e nella macchina, sous la direction de M. Ferrari, Orthotes, Napoli-Salerno (2023, à paraître).

Jean-Hugues BARTHÉLÉMY & Ludovic DUHEM : Pour une éco-technologie. Penser par-delà techno-solutionnisme et écologisme technophobe

Cette intervention vise à prolonger le travail de construction de l'idée d'éco-technologie inauguré selon trois angles simultanés et complémentaires par Jean-Hugues Barthélémy, Vincent Bontems et Ludovic Duhem dans l'ouvrage collectif Écologie et technologie. Redéfinir le progrès après Simondon (Éditions Matériologiques, Paris, 2022). L'éco-technologie, telle qu'elle procède d'une compréhension simondonienne de la technique dans son irréductibilité au statut de moyen pour la Puissance humaine, s'inscrit dans le cadre plus général d'un dépassement des trois oppositions nature/technique, nature/culture et culture/technique. Elle s'y offre alors comme ce qui doit permettre de redéfinir l'idée de progrès en accord avec l'exigence devenue prioritaire de la protection des milieux naturels. Cette tâche théorique, qui seule peut nous rendre vraiment capables de ne pas nous enfermer dans le débat quelque peu simpliste opposant un écologisme technophobe à un techno-solutionnisme capitaliste, implique centralement de prolonger l'accent mis par Simondon sur les relations d'échelles en tant que complexité à affronter aujourd'hui. Seront abordées et problématisées dans ce cadre les questions de la fusion nucléaire entrevue et de l'énergie solaire déjà acquise, mais aussi celles de la captation de CO2, jugée nécessaire par le GIEC, et de la possibilité de la culture de phytoplancton.

Jean-Hugues Barthélémy est professeur agrégé de philosophie, chercheur associé HDR à l'université Paris-Nanterre et membre du CEPC de l'université de Tours. Ancien directeur du Centre international des études simondoniennes et des Cahiers Simondon, il est l'auteur du Manifeste pour l'écologie humaine (Actes Sud, 2022), d'Ego Alter. Dialogues pour l'avenir de la Terre (Éditions Matériologiques, 2021), de La Société de l'invention. Pour une architectonique philosophique de l'âge écologique (Éditions Matériologiques, 2018), et de plusieurs ouvrages de référence sur la philosophie de Gilbert Simondon (1924-1989), dont le Simondon paru aux Belles Lettres en 2014. Il a également co-dirigé avec Ludovic Duhem le récent Écologie et technologie. Redéfinir le progrès après Simondon (Éditions Matériologiques, 2022).

François BONTEMS : Le vaccin comme technologie de couplage

Une de nos conditions d'existence réside dans notre capacité à distinguer le soi du non-soi et du soi-altéré grâce au système immunitaire, en témoigne le sort des enfants-bulles ou des malades du SIDA. Cette capacité repose sur une variété de mécanismes, dont le système immunitaire adaptatif, lié à l'existence d'un répertoire de lymphocytes capables de reconnaitre un nombre quasiment illimité d'antigènes du non-soi et du soi-altéré et pouvant être amplifiés et mis en réserve lors de la rencontre avec un antigène spécifique. La vaccination permet de stimuler préventivement le système immunitaire et d'établir une ligne de défense contre un pathogène et/ou une altération de nos cellules. Nous discuterons de cette technique, en considérant qu'il s'agit d'une "technique minimale" au plus près du fonctionnement normal d'un organisme et permettant de maintenir un couplage entre les humains/humaines et leur milieu naturel, mais qui implique l'existence d'un environnement technologique lourd et pourrait apparaitre comme une façon de ne pas nous poser de questions sur les implications de certaines de nos pratiques.

François Bontems est Directeur de recherche (DR2) du CNRS, à l'Institut de chimie des substances naturelles (ICSN - CNRS de Gif-sur-Yvette) et dans l'Unité de virologie structurale de l'Institut Pasteur. Il étudie des protéines de fusion membranaire et des facteurs de virulence de virus à ARN enveloppés, en combinant des techniques de résonance magnétique nucléaire, de cryo-microscopie électronique, de cryo-tomographie électronique et de calcul. Il est également animateur d'un séminaire et d'un cours Pasteur sur les relations entre science et société à l'Institut Pasteur, ainsi que d'un partenariat entre l'Institut et le festival des Utopiales de Nantes.

Sébastien BOURBONNAIS : Lorsque les architectes rencontrent les technologies numériques

Dès les années 1960, les premiers systèmes CAD (Computer-Aided Design) ont cherché à mettre à l'épreuve les processus de conception dans plusieurs milieux créatifs, dont celui de l'architecture. Cette remise en question a d'ailleurs été continuellement présente, avec parfois même, une recherche de déstabilisation de l'architecture elle-même. À partir de l'analyse des discours de certains architectes engagés dans des pratiques innovantes avec l'ordinateur, il s'agit de mettre en lumière différents champs d'action accordés à ces technologies, autant que les conséquences que ces architectes ont envisagées sur leurs pratiques. Cette analyse souhaite finalement dégager quelle conception, voire définition, ces architectes ont de la technique ; éclairant également les activités de conception architecturale elles-mêmes, ainsi que leurs devenirs.

Sébastien Bourbonnais est professeur adjoint à l'école d'architecture de l'université Laval, Québec. Il est docteur en architecture. Ses recherches portent sur l'appropriation par les architectes des technologies numériques, en s'appuyant sur différentes pensées des techniques, dont celles du philosophe Gilbert Simondon.

Cléo COLLOMB : Pour une Intelligence Artificielle non-mimétique

En 1973, Castoriadis écrivait qu'"un ordinateur n'"imite" pas le système nerveux central, il est construit sur d'autres principes". Cette affirmation peut paraître triviale, mais ce serait oublier un peu vite le succès de la comparaison du cerveau et de la machine, avec en toile de fond le fantasme ou la crainte de voir un jour la machine dépasser l'humain, du point de vue de sa capacité à raisonner ou à ressentir. Penser l'ordinateur au prisme de l'humanité est en effet une attitude répandue dont les effets se traduisent très concrètement dans les outils numériques que nous développons. Nous proposerons, dans notre contribution, de faire bifurquer le concept d'Intelligence Artificielle pour tâcher de le libérer de ce que Vincent Bontems (2008) appelle "la projection naïve de la volonté de puissance humaine sur le robot" et envisager son possible avenir non mimétique, notamment à travers le développement d'un outil de collecte de sources sur le web et d'un moteur de recherche, qui seront présentés et mis en test lors de cette présentation.

Cléo Collomb est maîtresse de conférences à l'université Paris-Saclay, rattachée à l'Institut Droit, Espaces, Technologies (IDEST). Elle développe une recherche technologique visant à concevoir des instruments d'observation et d'analyse des dynamiques sociales sur le clear, le deep et le dark web.

Florence HACHEZ-LEROY : L'héritage technologique, source d'avenir ?

L'industrie, depuis le XIXe siècle, est analysée en phases de développement, de repli et de redéploiement désignés par les termes d'industrialisation, désindustrialisation et réindustrialisation (ou relocalisation). Entre désindustrialisation et réindustrialisation est apparue la patrimonialisation industrielle ou reconversion, donnant une nouvelle vie et de nouvelles fonctions aux sites industriels. Est-ce si simple ? Que recouvre le terme "réindustrialisation" ? Le patrimoine industriel fait-il le lit de ce renouveau technologique ? Le croisement entre la géographie, l'histoire et le patrimoine industriels cherchera à comprendre, à l'échelle des territoires, la présence de continuités et de discontinuités dans les savoir-faire et les technologies, et les conditions de leur pérennité. Elle posera également la question de la formation à l'échelle des territoires et de la transmission des savoir-faire.

Florence Hachez-Leroy est historienne du monde contemporain et étudie l'histoire des entreprises, des sciences et des techniques et le patrimoine industriel. Maîtresse de conférences HDR à l'université d'Artois, elle préside le CILAC, association nationale dédiée au patrimoine industriel, et siège au conseil d'administration du Comité international pour la conservation du patrimoine industriel (TICCIH). Elle dirige actuellement un programme de recherche ANR intitulé "Architecture, aluminium et patrimoine, XXe-XXIe siècle".

Dernières publications

F. Hachez-Leroy, Menaces sur l'alimentation. Emballages, colorants et autres contaminants alimentaires, XIXe XXe, PUFR, coll. "Tables des hommes", 2019.

Avec R. Di Cosmo et P. Paradinas (dir.), L'informatique, Patrimoine industriel, n°73, 2018/2 [en ligne].

"Défi d'avenir : le patrimoine industriel", Entreprises et histoire, 87, 2017/2 [en ligne].

José HALLOY : Quels critères scientifiques et techniques pour inventer des technologies d'avenir de très longue durée ?

L'anthropocène peut se définir comme une époque où une partie de l'humanité, en raison de l'usage intensif des techniques, est devenue une force tellurique qui perturbe le fonctionnement biogéophysique de la Terre. Ces perturbations ont provoqué une réduction de l'habitabilité de la Terre pour l'humanité et une partie du vivant. En conséquence, la question de l'impact des techniques est devenue centrale et fondamentale pour envisager la persistance de l'humanité. Bien que considérées comme mortes sur le plan de la soutenabilité à long terme, les technologies, issues de la révolution industrielle, telles des zombies, continuent à envahir le monde au détriment de l'humanité et du vivant. La définition des fondements de nouvelles technologies, essentielles pour l'humanité, qui sont durables sur des échelles de temps de plusieurs siècles ou millénaires, s'impose. Par contraste avec les "technologies zombies", je les nomme "technologies vivantes". Les technologies vivantes se baseraient alors sur les processus du vivant à la fois comme source matérielle et fonctionnelle. Elles prendraient en compte l'énergétique planétaire et sa biogéochimie pour pouvoir être pleinement intégrées aux cycles du vivant et au fonctionnement biogéophysique de la planète Terre.

José Halloy est professeur de physique à l'université Paris Cité et co-fondateur du Laboratoire Interdisciplinaire des Énergies de Demain (LIED CNRS UMR8236) en 2013. Depuis 2011, il développe des recherches interdisciplinaires, incluant les sciences sociales, dans un cadre de référence "système Terre" ou encore "planète vivante" destiné à construire une pensée systémique de la soutenabilité.

Publications

Halloy, J. (2021), "Réchauffement climatique et technologies. Quelle est la question ?", La Revue Nouvelle, 7, 56-62 [en ligne].

Halloy, José, Nicolas Nova, and Alexandre Monnin, "Au-delà du low tech", Ritimo 21 (2020).

Halloy, J. (2018), "L'épuisement des ressources minérales et la notion de matériaux critiques", La Revue Nouvelle, 4, 34-40 [en ligne].

Halloy, J. (2018), "Ressources naturelles : Enjeu majeur pour l'avenir de nos sociétés", La Revue Nouvelle, 4, 30-33 [en ligne].

Halloy, J. (2017), "La numérisation de l'économie est-elle durable ?", La Revue Nouvelle, 4, 54-61 [en ligne].

Farah KHELIL : Les Plateaux

Plateaux (2017-) est une partition et une performance sonore et expérimentale émanant d'une partie de Go à laquelle se livrent deux joueurs en direct. En 2017, la partie historique menée entre une Intelligence Artificielle (AlphaGo) et un champion du monde de Go (Lee Sedol) a été traduite en une partition pour piano et interprétée par un pianiste. Puis en 2019, Plateaux prend la forme d'une application permettant de produire une mélodie générée au gré du déploiement par des pierres sur le tablier de jeu. Ce projet se poursuit sous d'autres formes questionnant la notion de transduction ainsi qu'une forme d'affects liée aux technologies passées et futures qui en éclaire de nos usages digitaux quotidiens. En 2023 au Château de Cerisy, Plateaux prendra la forme d'une exposition-restitution du processus de recherche et de création de ce projet qualifié d'œuvre logicielle.

Farah Khelil est artiste, diplômée de l'Institut supérieur des beaux-arts de Tunis et est titulaire d'un doctorat en arts et sciences de l'art de l'École des arts de la Sorbonne (Paris 1). Son œuvre, à la fois plastique et conceptuelle, puisant dans l'intime et la pensée philosophique, conjugue livres d'artiste, peinture, photographie, vidéo, dessins et installations. Elle interroge le rapport à l'image, à l'exposition, au langage et à l'histoire. Elle enseigne à l'École Supérieure d'Art de Lorraine à Metz.

Publications récentes

"Le diagramme à l'œuvre", in When Form becomes substance. Power of Gestures, Diagrammatic Intuition and Phenomenology of Space, Ed. Birkhaüser/Springer, 2022.

"Laisser être et rendre possible", in Effet de serre, Ouvrage bilingue avec les textes de Clelia Coussonnet, Adnen Jdey, Farah Khelil, Hedi Khelil, Bourse de recherche Centre d'étude magrébine à Tunis et du Critical Research and Scholarship in North Africa, Édition BaoBooks, 2022.

Jérôme LAFORCADE : Les contradictions de couplage

Les lois d'évolutions décrites par G. Altshuller montrent une grande différence entre les situations décrivant l'évolution systémique liée à l'identification d'un problème technique et l'évolution forcée par la nature même de la technologie. Dans le premier cas, une évolution incrémentale sera initiée soit sur le système ou les composants sur lequel est identifié le problème, soit sur les systèmes entrant dans l'environnement associé. L'évolution du couple système / environnement associé se fera alors par de petites évolutions ne remettant généralement pas en cause leurs lignes technologiques propres. On constate que ces évolutions de faibles amplitudes ne permettent pas de rendre compte de la totalité des changements constatés sur les technologies. En effet, dans certains cas, les évolutions incrémentales ne suffisent pas à résoudre le conflit décrivant le problème. Il faut en chercher la cause dans la technologie elle même et ses limites qu'elle engendrera par impossibilité de modifier les environnements associés. En bref, la technologie porte en elle le poison qui déclenchera sa perte. La modélisation de cette situation est également une contradiction mais dans laquelle les deux paramètres impliqués sont associés au système pour le premier et à l'environnement associé pour le second. La résolution de ce conflit passera par un changement technologique profond créant d'innombrables répercussions à la fois dans l'environnement mais également sur les systèmes interagissants avec ce dernier.

Jérôme Laforcade est un expert dans l'application de la théorie TRIZ : théorie de résolution de problèmes et d'innovation développée en Russie dans les années 1940. Il est un pionnier en France dans l'initiation de nombreux industriels et universitaires à TRIZ. Il a organisé des ateliers de formation, des conférences et des séminaires pour sensibiliser les gens à la théorie TRIZ et pour leur apprendre à l'appliquer efficacement. Sa contribution à l'élaboration de la boîte à outils utilisée par TRIZ Conseil est un exemple de son engagement en faveur de l'amélioration de la méthode TRIZ et de sa diffusion auprès d'un public plus large.

Dai LI : Qi 器• Wei 味 — la "technologie olfactive"

À l'écart de la tradition des connaissances occidentales décrite sur le mode visuel, la pensée chinoise a adopté, depuis la fin de la dynastie Han 汉 (206 av. J.-C. – 220), la méthode originale de penser la notion du vivant et son rapport au monde à partir de Wei (味, odeur/goût), qui constitue une catégorie ontologique fondamentale dans la philosophie et la cosmologie chinoise. La pensée chinoise est une pensée olfactive (味觉思想 Weijue Sixiang), comme l'affirme Gong Huanan 贡华南. La tradition olfactive de la pensée chinoise pourrait-elle donner lieu à une compréhension technologique originale ? Dans quelle mesure la pensée olfactive chinoise pourrait-elle déboucher sur une nouvelle démarche pour penser les technologies d'avenir en temps de crise de notre lien avec la nature vivante ?

Dai Li est une doctorante en philosophie à l'École Normale Supérieure de la rue d'Ulm, où elle mène ses recherches sous la direction de M. Dominique Lestel depuis ses études de Master. Sa thèse doctorale propose une nouvelle notion de la technique à partir de la pensée olfactive chinoise. Avant son parcours de l'ENS, elle poursuivait un B.A à Duke University, États-Unis, au sein du programme Littérature/Global Cultural Studies. Elle a été précédemment championne de gymnastique en Chine, où elle a été athlète de l'âge de 6 à 18 ans.

Anaïs NONY

Anaïs Nony est une théoricienne de l'art et philosophe française. Ses recherches se situent en philosophie de la technique et portent sur les fondements de la technologie digitale et son impact dans la société. Chercheure à l'université de Johannesburg, élève de Bernard Stiegler, elle s'intéresse également à l'application des connaissances philosophiques pour comprendre les modalités de gouvernance à l'âge du numérique. Co-curatrice de l'exposition "Data Stream. Art, algorithms, and artificial intelligence" au Glucksman Museum de Cork en Ireland, elle fonde en 2022 l'espace d'écriture en ligne thewritetechnique.com. Elle vient de publier aux Presses universitaires d'Amsterdam : Performative Images. A Philosophy of Video Art Technology in France.

Frédéric PASCAL & Cléo COLLOMB : La technologie délicate des implants cochléaires : l'image sensorielle en question

Les implants cochléaires sont des dispositifs artificiels de supplétion des organes auditifs. Ils sont destinés à dépasser la surdité profonde ou absolue. Le dispositif opère une transduction électrique par microphone du signal acoustique pour en livrer une analyse algorithmique qui est ensuite injectée dans le noyau cochléaire. Les non-entendants de naissance sont implantés au plus tôt, à partir de huit mois. Cependant un nombre non négligeable de personnes implantées enfant, demandent l'explantation une fois adultes ; d'autres n'entrent pas dans le langage oral et continuent à s'exprimer avec la langue des signes, voire désactivent leur implant. L'avenir des implants cochléaires et des prothèses auditives ne saurait être jugé que dans la mesure où serait mise au premier plan leur appropriation sensorielle. Ici, les dimensions affective, subjective et esthétique, autant que les jeux de pouvoir, de hiérarchie et de dépendance des objets techniques intègrent in fine toujours des aventures collectives.

Frédéric Pascal, après avoir été ingénieur-chercheur au CEA, entrepreneur dans l'adaptation des aides auditives et le design sonore, est consultant-chercheur à la redirection écologique et stratégique des collectivités.

Cléo Collomb est maîtresse de conférences à l'université Paris-Saclay, rattachée à l'Institut Droit, Espaces, Technologies (IDEST). Elle développe une recherche technologique visant à concevoir des instruments d'observation et d'analyse des dynamiques sociales sur le clear, le deep et le dark web.

Pauline PICOT : De l'analogie en éco(techno)logie : le cas de la "technodiversité"

Objet multiscalaire, complexe et dynamique, la "biodiversité" fut proposée pour désigner la crise du vivant et de son avenir. Il est depuis devenu central en écologie scientifique. Symétriquement, une diversité ou diversification technique ou technologique trouve sa promotion comme accompagnant une démarche d'innovation. On trouve dans ces recherches différents emprunts à l'écologie, suggérant un rapport d'analogie entre les deux diversités : référence explicite, théorie évolutionniste, mêmes indicateurs. On se propose ici d'interroger le rapport entre biodiversité et diversité technologique en prenant appui sur la théorie simondonienne de l'analogie ("Allagmatique", ILFI, p. 529-536). On s'attachera d'abord à la biodiversité en termes opératoires, puis on confrontera celle-ci à la diversité technologique telle que comprise actuellement dans la littérature scientifique. Enfin, on tentera une formulation par analogie d'une "technodiversité".

Pauline Picot est doctorante au sein du laboratoire InSyTE (Recherches interdisciplinaires sur les interactions société-technologie-environnement) à l'université de technologie de Troyes. Après un double cursus en ingénierie mécanique et philosophie, elle interroge dans sa thèse la diversité en technologie (ou "technodiversité") en prenant appui analogiquement sur la biodiversité telle que construite, interrogée, évaluée, valorisée en écologie.

Page personnelle : https://recherche.utt.fr/research-directory/pauline-picot

Jim SCHRUB : Classicisme du numérique et crise écologique moderne : la double écofragmentation comme figure de notre temps

Comment formaliser l'articulation des enjeux de la numérisation croissante des dimensions de la vie et la criticité de notre situation écologique sachant la partition simondonienne de l'histoire — des savoirs humains — selon la recherche de normes de la perception (antique), de l'action (classique) et de l'alimentation (moderne) ; et sachant que Simondon laisse ouverte la tâche qui consiste à penser notre phase contemporaine dans ces coordonnées, je proposerai d'articuler ces deux enjeux — climatique et numérique —, en soutenant d'abord que le numérique réactive des problématiques propres à la phase classique du développement des savoirs, c'est-à-dire la phase gouvernée par la recherche de normes de l'action plutôt que de la perception. Ceci a pour conséquence de devoir poser à nouveaux frais la question de la recherche de normes d'alimentation/motivation, sachant qu'il n'est plus possible de fonder la norme de l'action sur les acquis des classiques, c'est-à-dire sur un sujet constituant.

Jim Schrub est doctorant en philosophie à l'université Paris-Nanterre. Il travaille sur la modulation chez Simondon, et sa réception dans la théorie des média contemporains. Il est l'auteur de "Pour une critique simondonienne du survivalisme" (in Écologie et technologie, redéfinir le progrès après Simondon, J.-H. Barthélémy et Ludovic Duhem, Éditions Matériologiques, 2022) et est co-éditeur d'un numéro de la revue Epekeina sur la créativité computationnelle, à paraître à l'automne prochain.

Maria BARTHÉLÉMY, René SULTRA & Jean NAYROLLES : CoinS de vue sur l'écriture temporelle des images : l'aspirant, le médiateur et la pythie

Maria Barthélémy & René Sultra

Quand, dans un mouvement de magicien, les feuilles "Inter" ont glissé et que dans la suite quasi compacte d'images-pages, elles mêmes compactes, ou si tu préfères saturées, ou pleines (comme on pourrait le dire aussi bien d'une page que d'une chatte,) il t'a fallu non pas retrouver leur place dans un rangement guidé par des nombres mais par la logique interne à la fois des images Inter et de leur place dans le déroulement des grandes ou moyennes pagesimages, je t'ai vu, reprendre pour la première fois un chemin généralement interdit, celui qui donnerait à voir l'intime dans son agencement, ou l'agencement de l'intime. Tu as buté au moins de deux manières sur l'impérieuse logique de ton premier ordre, celui de l'invention, de la fulgurance faisant corps avec la granularité la plus fine de chaque élément, taille, raccord, coupe. La première pouvait se dire comme le chemin nécessaire pour faire coïncider structure et sémantique de ces agencements. La deuxième faisait apparaître une suspension temporelle, qui n'est pas simplement le temps qui passe quand tu tenais une page, que tu la retournais en avant, en arrière, la posant pour reprendre celle aussi dont les deux côtés exploraient d'infimes variations ; ce n'est pas le temps de ces manipulations mais celui qu'il fallait pour que ces hypothèses refassent, c'est à dire fassent d'une autre manière le chemin qui avait été le tien et le leur au moment de la première prise de forme, qui lui comme je disais était l'intime des fulgurances et de l'ultra-sensibilité du transfert du visible dans le visible. Oui-oui.

Nous avons proposé à Jean Nayrolles de répondre à la question en ne partant pas seulement de notre travail photographique dont les techniques que nous utilisons commencent au XIXe siècle par les Daguerréotypes que nous avons réalisés jusqu'au début du XXIe siècle par notre proposition de Picton, que nous avions présentée à la décade Simondon à Cerisy. Les travaux en relation avec les niveaux élémentaires du faire-voir que sont les images. La technologie de la caméra d'événement associée à la migration de l'écriture des images aussi bien fixes qu'animées du format •jpeg_h264 contenant une transformée de Fourrier au •heic_h265 augure d'une évolution de la pensée même du voir et du faire voir. La question photographique ne recouvre pas bien sûr la question de l'art contemporain, mais elle, et notre historien de l'art en attestera, commence bien avant l'assemblage du technique et du logos de Daguerre. L'épistémologue, lui, saura déceler dans les vitesses, les mutations mises à jour de ce que nous appelons le multi-feuilletage des écritures du numérique, des ouverts que cela dévoile et les surprises qu'elles nous offriront.

Jean Nayrolles

L'un des paradoxes de la création artistique dans le temps des avant-gardes aura été de se vouloir "futuriste" sans donner la moindre prise à quelque prévision que ce soit. Aujourd'hui la situation a changé : l'art doit composer de plus en plus avec la technique qui, elle, offre bien un certain degré de prévisibilité. Mais l'illusion serait de croire que l'histoire de l'art à venir se fondra dans l'historicité de la technique. Car le ressort de la chose artistique demeure inchangé. Si les images, ou plus largement les formes, sont portées par un dynamisme qui les transcende toutes, alors ce ressort continuera d'agir aussi longtemps que l'on produira des formes et des images. Plus que l'analyse structurale, conçue surtout pour appréhender ce qui se déploie dans la synchronie, c'est peut-être une approche mythologique qui permettra de dessiner une généalogie sans fin, mais non sans commencement, de la chose artistique.

Technologies terrestres et extraterrestres : une critique depuis les Milieux-Tech, table ronde avec Roland LEHOUCQ, Alexandre MONNIN et Victor PETIT

D'un côté les tenants de l'autonomie et du Low-tech vernaculaire, de l'autre les promesses du découplage et de la performance Hig-Tech. L'alternative est bien connue mais ne fonctionne toujours pas. Ce que nous appelons ici Milieu-Tech signifie à la fois une voie intermédiaire et une technologie ouverte sur son milieu. Mais que faire de cette ouverture quand nos milieux techniques sont impurs ? Si tous les latouriens s'accordent à dire qu'il faut redevenir terrestre, personne ne semble en mesure d'expliquer en quel sens une technologie est ou n'est pas terrestre. Cette intervention tentera de remettre de la normativité en écologie des techniques et d'éclaircir la question des communs technologiques — y compris et surtout ceux qui nous encombrent.

BILIOGRAPHIE :

• J.-H. Barthélémy & L. Duhem (dirs.), Écologie et Technologie. Redéfinir le progrès après Simondon, Éditions Matériologiques, 2022.

• V. Bontems, Au nom de l'Innovation. Finalités et modalités de la recherche au XXIe siècle, Les Belles Lettres, 2023.

• V. Bontems (dir.), Gilbert Simondon ou l'invention du futur, Colloque de Cerisy, Éditions Klincksieck, 2016.

• P. Boursier & C. Guimont, Écologies – Le vivant et le social, La Découverte, 2023.

• R. Lehoucq (dir.), Dune. Exploration scientifique et culturelle d'une planète-univers, Le Bélial, 2020.

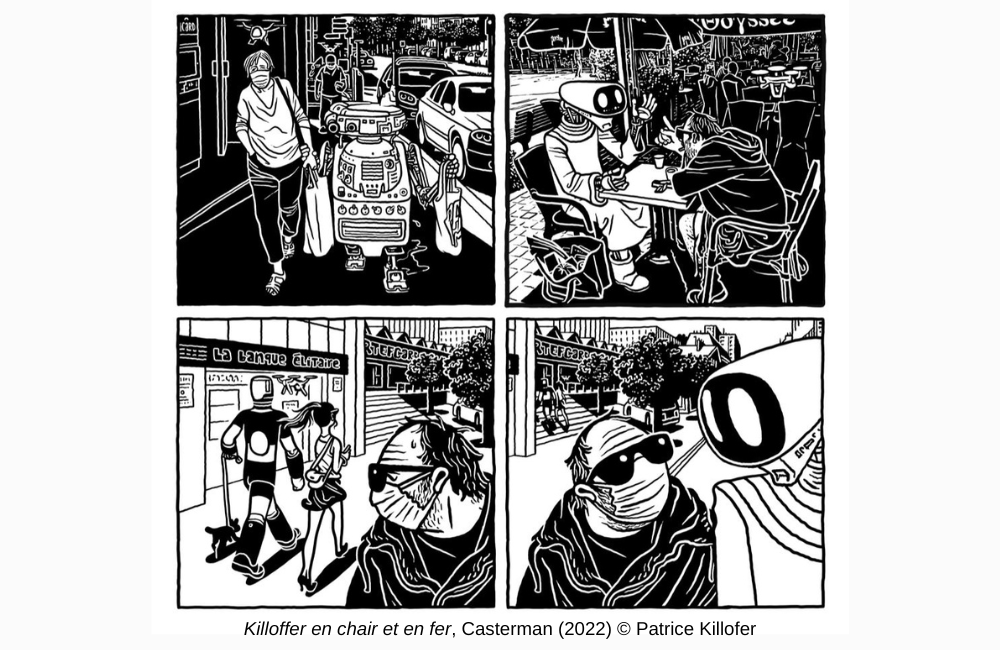

• D. Lestel & P. Killofer, Machines insurrectionnelles, Fayard, 2021.